「内水氾濫」や「外水氾濫」といった言葉をご存知でしょうか?

いずれも、雪解けや梅雨、豪雨をともなう台風が毎年起こる日本で発生しやすい水害です。特に、昨今は局所的に多量の雨が降り注ぐ「ゲリラ豪雨」が地域を問わず発生しており、内水氾濫・外水氾濫はどのエリアにおいても懸念すべき災害だといえるでしょう。

ここでは、内水氾濫・外水氾濫の特徴と違い、それぞれに備えて取るべき対策についてご紹介します。

目次

内水氾濫・外水氾濫とは?

内水氾濫・外水氾濫は、どちらも水害を区別するために用いられる表現です。どのような水害を内水氾濫、あるいは外水氾濫と呼ぶのか解説していきます。

内水氾濫は排水が追い付かず市街地が水に浸かること

内水氾濫は、市街地に排水能力を超える多量の雨が降り、排水が雨量に追い付かず建物や土地が水に浸かる現象です。「浸水害」と呼ばれることもあります。

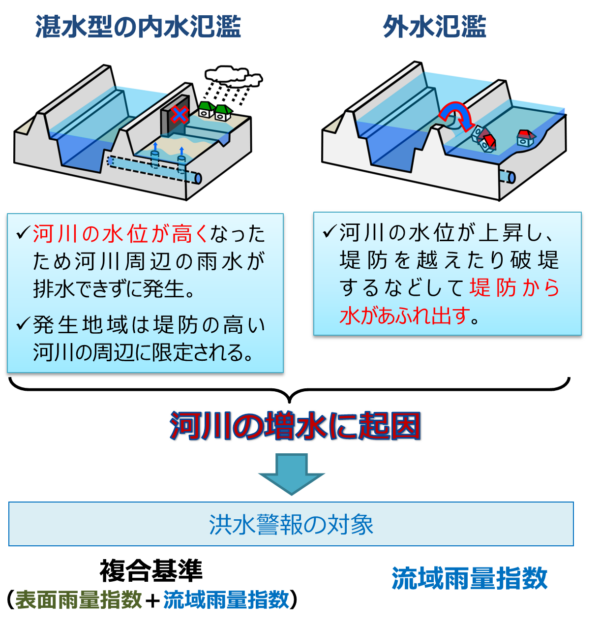

内水氾濫はさらに二つのパターンに分けることができます。河川の増水によって排水の役割を担う用水路や下水溝が機能不全となり、少しずつ冠水が広がる「氾濫型の内水氾濫」、もう一つは、河川の水が排水路を逆流して起きる「湛水型の内水氾濫」です。湛水型の内水氾濫は、下記画像の通り河川の水位が高くなっている場合に発生しやすくなります。令和以降の実例としては、2019年、多摩川の水が逆流したことで湛水型の内水氾濫が発生しています。

また、下水道に設置された排水ゲートの開閉操作、排水や貯留を行う管・ポンプの働きが適切でない場合に発生する「逆流による内水氾濫」もあります。

外水氾濫は河川の氾濫により市街地が水に浸かること

外水氾濫は、多量の雨により河川が氾濫したり、堤防が決壊したりすることで市街地に水が流れ込む現象です。上記画像のうち右に該当するものです。

外水氾濫は、少しずつ市街地が水に浸かる内水氾濫とは異なり、河川の氾濫や堤防の決壊により勢いよく水が流れ込むため、河川に近いエリアほど被害は大きくなる懸念があります。住宅や自動車が水で押し流されてしまったり、高齢者や子どもが逃げ遅れてしまったりなど、物的・人的被害も予想されます。

また、外水氾濫は土や砂を含んだ河川の水が流れ込むため、内水氾濫より復旧に時間を要します。

内水氾濫・外水氾濫が起こりやすい地域の特徴

内水氾濫は、標高の低い場所であるほど発生のリスクがあります。

たとえば、外側から内側にかけて谷のようにくぼんでいる場所、地下室や地下街などは内水氾濫が発生しやすいといえるでしょう。また、アスファルトは土よりも水の浸透が遅いため、アスファルトで舗装されている都市部も内水氾濫を招きやすい傾向にあります。

なお、内水氾濫のうち湛水型の内水氾濫は、これまで水害がなかったために突発的な豪雨に対して十分な排水機能を有していないエリアで起こりがちです。前述した多摩川の逆流による浸水被害は、想定以上の水量によって既存の排水能力では対応できなかった例の一つだといえます。

一方、外水氾濫は河川の氾濫や堤防の決壊により起こるため、河川の周辺で起こる傾向にあります。

内水氾濫・外水氾濫に備えて取るべき対策

内水氾濫・外水氾濫に備えて、私たちはどのように対策を講じるべきなのでしょうか。下記の3つのポイントから説明します。

居住エリアのハザードマップを参照する

内水氾濫は内水ハザードマップを、外水氾濫は洪水ハザードマップを参照することで、自身の居住するエリアがどの程度の被害を受ける可能性があるのかを確認できます。また、これらのハザードマップは、浸水被害の目安だけでなく避難場所や避難経路の確認にも役立ちます。

水害が発生してから避難場所や避難経路を確認したのでは、避難行動が間に合いません。いざという時のために必ず目を通しておきましょう。

避難行動のシミュレーション

ハザードマップを参照して避難場所や避難経路を確認したら、次は実際の避難行動をシミュレーションしてみましょう。

地震が起こったときに、私たちが頭を守ったり脱出口を確保するためにドアや窓を開いたりといった行動をスムーズに取れるのは、私たちが過去に地震災害を想定した避難行動のシミュレーションを行ったことがあるからです。逆にいえば、実践的なシミュレーションの経験がないにもかかわらず正しい避難行動を取ることは、非常に難しいことです。

これと同様に、内水氾濫・外水氾濫の場合においても、下記のような項目で、できる限り実践的な避難行動のシミュレーションを行っておきましょう。

- 実際に避難経路を歩いてみる

- 実際に避難場所へ赴いてみる

- 避難時を想定して荷造りをしてみる

- 第一候補の避難経路が断たれることを想定し、第二、第三の経路も歩いてみる

可能な限り実際の内水氾濫・外水氾濫を意識しつつ、上記を踏まえて実践的なシミュレーションを行うことが、水害時に命を守ることへつながります。

会社との連絡手段の確立

災害の影響を受けずに連絡を取りやすい方法としてSNSが挙げられる一方、SNSでつながっている相手の多くは家族や友人ばかりで、自身の勤める会社や取引相手は電話番号・メールアドレスのみ交換しているケースが多いのではないでしょうか。

しかし、災害が大規模になるほど電話回線やメールサーバーは混雑しやすく、連絡手段としては心もとない部分があります。そのため、大規模な災害を想定して、インターネット回線を利用した安否確認手段の確保をおすすめします。

たとえば、当社トヨクモが提供する「安否確認サービス2」は、災害時の安否確認に適したサービスの一つです。社員のプライバシーを守りつつ、会社と社員の円滑なコミュニケーションを可能にする設計となっています。「安否確認サービス2」の導入により、安否確認の回答率が60%から97%に改善された事例もあります。

「無料お試しの申込み(30日間)」のページより無料トライアルの申し込みを受け付けておりますので、あわせてご参照ください。

内水氾濫・外水氾濫が起こったときの避難行動

内水氾濫・外水氾濫が起きる前に避難準備を整え、危険が迫る前に避難場所の付近に移動しておくことが理想的ではありますが、必ずしも水害より早く行動を取れる場合ばかりとは限りません。

すでに内水氾濫が起こってしまっていたら、近くにある2階建て以上の建物の高層部に移動しましょう。外水氾濫に比べて時間的猶予はありますが、無理して長い避難経路を歩くことは避け、近場のビルやマンションに避難し、できる限り高い位置で浸水被害から身を守ってください。

すでに外水氾濫が起こってしまった場合も、取るべき避難行動は上述とほぼ同じですが、外水氾濫の発生時はほんのわずかな時間で洪水に襲われる可能性があります。発生を確認した時点から命が危険にさらされていると認識し、高い位置に移動することを最優先に行動してください。

内水氾濫・外水氾濫発生時、企業に求められる対策とは

内水氾濫・外水氾濫に限らず、災害発生時には個々人の安全確保は勿論、企業は加えて迅速な情報収集と対策指示が必要となります。先程「会社との連絡手段の確立」で紹介した安否確認システムの導入の他にも、有事の際の初動対応をより迅速にするために日頃からBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を確立しておくことは非常に有効な対策であると言えます。

災害発生時、

当社トヨクモが運用する安否確認サービス2は、安否確認にとどまらず対策指示機能が充実しているのが特徴です。

また、災害時にはアクセスが急増するためサーバを自動拡張する等、安心を確保するための機能が多数実装されています。

「30日間の無料お試し」は申し込み回数無制限。BCPの策定の第一歩にぜひご検討ください!

まとめ

ゲリラ豪雨と呼ばれる突発的な豪雨の発生は最近珍しくなく、どの地域でも内水氾濫・外水氾濫は起こり得ます。記事中で紹介した多摩川の例のように、これまで経験したことがなかったような規模の水害に突然見舞われることも想定しておくべきでしょう。

まずは、ご自宅や会社の近くのどのエリアが被害を受けやすく、どういったところに避難経路・避難場所があるのか確認してみましょう。そして、ハザードマップを参照しつつ避難シミュレーションを立て、実際に行動してみることをおすすめします。

その他、みんなのBCPでは、BCPの策定方法をはじめ、様々なリスク対策方法をご紹介しています。

を1時間で作る!-520x300.png)