自然災害や感染症といった緊急事態に企業が対応するためには、事前の対策・計画が必須です。対策が不十分だった場合、事業継続が困難となり、最悪の場合事業収縮や倒産につながることも。損害を最小限に抑えるために、必要なのがBCP(事業継続計画)です。

この記事ではBCP関連のセミナーに多く登壇し、BCPの啓蒙や策定のサポートを行うトヨクモ株式会社 防災士の坂田が「BCP策定の手順」を詳しく解説します。

BCPの概要やポイントを網羅し、策定手順をステップごとにご紹介しますので、BCPに詳しくない方でも、BCPの全体像や具体的なアクションがご理解いただけると思います。

本記事を繰り返し参考にしていただくことで、緊急時に確実に運用できるBCP策定の助けになればと考えていますので、ぜひご活用ください。

目次

そもそもBCPとは

BCP(事業継続計画)とは一言でいうと、災害や感染症、テロ攻撃といった、緊急事態が発生した場合に、企業が継続して事業を行うためのリスク管理の計画です。緊急事態からの早期復旧を可能にするために、平常時や緊急時に行うべき活動を取り決めたものになります。

BCP策定の目的は以下のとおり。策定時には、これらの目的を実現する方法/手段を計画していきます。

- 事業資産への損害を最小限に留める

- 自社における中核事業の継続あるいは早期復旧を可能にする

BCP策定の必要性

昨今、BCPを策定する企業が増えています。

BCPが注目される理由として挙げられるのは、東日本大震災や令和6年能登半島地震、新型コロナウイルスによるパンデミックなどの緊急事態が企業に与えた損害の大きさ。そして南海トラフ地震や首都直下地震といった今後想定される様々なリスク。中小企業の継続力を高めようと、国がBCP策定を推進している影響もあるでしょう。

さらに、企業競争の激化もBCPに関心が集まる理由だと考えられます。

緊急事態でも安定して事業を行えるかどうかは、その後の企業経営にも大きく影響します。事態に対応できず、一時的にでも競争力を落としてしまえば、事業収縮や倒産に追い込まれる可能性も。特に、大手企業と比較して、経営基盤が脆弱な中小企業はリスクが大きいといえます。このような背景から、BCP策定は必要だと考える企業が増加し、BCP策定率は年々少しずつ増加しています。

BCP策定の6つの手順

では実際、どのようにBCPは取り決めていくべきなのか。BCP策定の手順を6つのステップに分けて解説します。

【BCP策定の手順】

- ステップ1.基本方針を策定する

- ステップ2.運用体制を決定する

- ステップ3.中核事業と復旧目標を設定する

- ステップ4.財務診断と事前対策を実施する

- ステップ5.緊急時の対応の流れを決めておく

- ステップ6.定期的に訓練を行い、ブラッシュアップする

ステップ1. 基本方針を策定する

はじめに、BCP策定の目的を決めることが重要です。

「とりあえず、BCPを策定をしよう」と目的が決まらないまま策定した結果、曖昧な内容になり、適切に運用できないというケースも少なくありません。BCPの内容も運用方法も、目的をもとに計画していくものです。そのため「まず目的を決める」。これだけは遵守してください。

BCP策定を行う目的としてどの企業でも共通している点は、「緊急事態でも事業を継続できる体制を整え、ステークホルダーに価値を提供し続けること」です。事業継続が第一の目的であることを念頭に置きつつ、自社の経営方針と照らし合わせ、基本方針を決定していきましょう。

ステップ2. 運用体制を決定する

目的を決定したあとはBCPの運用体制を計画していきます。

運用体制を決めるうえで重要な点は、下記の2つです。

- 経営層が率先して関わる

- 会社規模にあった運用体制を作る

まず1つ目のポイント「経営層が率先して関わる」について。BCPは経営に直接関わる事柄のため、現場だけで考えても良いものはできません。経営の観点までBCPに落とし込めていないと、事業継続の効果が薄れてしまいます。そのため、策定時から経営層が参加する必要があります。

次に2つ目のポイント「会社規模にあった運用体制を作る」について。会社の規模によって運用体制の規模も変えましょう。大企業であれば、各部署から担当者を選抜し、BCP推進チームを立ち上げての運用がおすすめです。全部署で連携することで、全従業員にBCPに関する情報が浸透します。

中小企業の場合は、比較的情報が全従業員に行き渡りやすいので、必要最低限のリソースを確保できれば問題ありません。

必要以上に人を集めたり、BCP運用に適した人選ができていなかったりすることがないように、周知・運用のことを具体的に考え体制構築を行いましょう。

ステップ3. 中核事業と復旧目標を設定する

BCPにおける「中核事業」とは「会社の存続に関わる最も重要性(または緊急性)の高い事業」、つまり緊急事態発生時に最優先で復旧させるべき事業のことです。

このステップ3では「自社の中核事業は何なのか」「どの事業を優先的に復旧させるべきか、どの程度復旧させる必要があるのか」を検討していきます。

中核事業を決める基準としては、売上が最も重視されます。企業として利益を出せなければ会社が回らなくなり、従業員や株主、取引先などステークホルダー全員に影響が出てしまいます。そのため、まずは「利益を確保する」という観点から復旧させるべき事業を決めていきましょう。

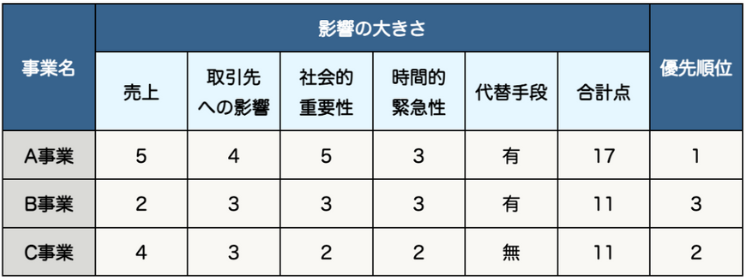

中核事業の選定に活用できるのが「ビジネスインパクト分析」です。ビジネスインパクト分析は、各事業が中断してしまった場合に社内外に与える影響の大きさから重要度を判断し、復旧の優先度を決定するもの。社会的重要性や代替手段の有無など総合的に評価したうえで、中核事業を選定できます。

影響が小さい:1〜5:影響が大きい

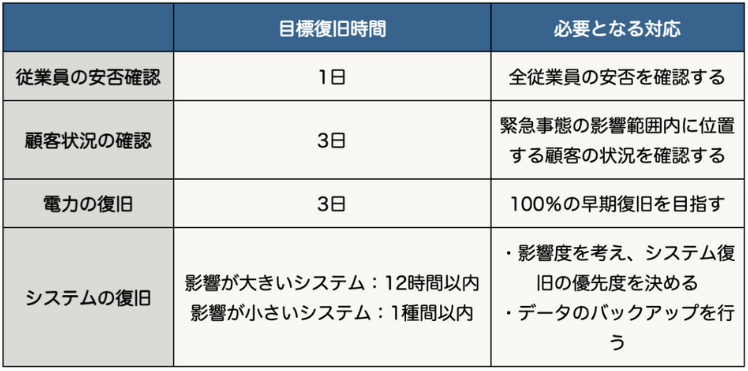

そして、目標復旧時間の設定も必要です。目標復旧時間とは「いつまでに、一定のレベルまで事業を復旧するか」という、BCPのなかでも要になる指標です。中核事業の運営に必要な経営資源の洗い出しや、各業務フローの分解などを行い、どの業務をいつまでに復旧させないといけないのか、具体的な日数まで落とし込んで設定しましょう。

以下は目標復旧時間の設定例です。事業内容にあわせて、優先すべき対応は何か、復旧にどの程度時間がかかるか検討していきます。

ステップ4. 財務診断と事前対策を実施する

実際に緊急事態に直面した時、どのくらい「復旧費用」がかかるかを予測することが、4つ目のステップです。

復旧費用を会社のキャッシュだけで補えるのか、もし足りないのであればどれだけ調達できる見込みがあるのかを検討していきます。

ここで大切なのが、調達先を明確にしておくことです。ただ計画を立てるだけだと、いざ緊急事態が起きた時に迅速に対応できず、資金難になる可能性があります。平常時から調達先と連携をとり、緊急事態に資金を確保できる体制を整えておきましょう。

ステップ5. 緊急時の対応の流れを決めておく

BCP策定の鍵は、緊急事態に適切に発動できるかどうかです。そのため、あらかじめ緊急事態が発生したときの流れを計画し準備しておくことが重要です。

緊急事態への対応は、以下の流れで行います。

- 1.初動対応

- 2.緊急対応

- 3.復旧対応

1.初動対応

初動対応で行うべきなのは、被害状況の確認。従業員の安否と事業が受けた被害を確認します。怪我などをした従業員がいれば個別に対応しましょう。事業への被害があれば、関係者への連絡や関連する資料の収集を行い、次の対応を検討します。

2.緊急対応

次に緊急対応。被害状況(初動対応で集めた情報)の集計を行い、それをベースに事業の復旧計画を立てます。BCPをもとに、被害状況にあわせて復旧計画を調整していきます。

3.復旧対応

そして最後に復旧対応。復旧計画を従業員やステークホルダーに発信し、それに沿って事業の復旧に取り組んでいく流れになります。

想定すべきリスク

緊急事態に該当するリスクはいくつかの種類があるため、それぞれのリスクに合わせた対応を想定しておく必要があります。

- 地震・津波

- 台風・豪雨被害

- 感染症

- 人的災害 等

想定される緊急事態において、BCPを発動する基準を事前に決めておきましょう。

たとえば地震の場合は震度5弱、津波や台風、豪雨の場合は注意報・警報の発令。人的災害の場合は、社内に不審者が1人侵入した場合など。あらかじめ基準を決めておくことで、社内の認識が揃い、初動対応が迅速になります。各リスクに合わせて、対応する程度、そして対応の流れを事前に設定しておきましょう。

ステップ6. 定期的に訓練を行い、ブラッシュアップする

BCPは一度策定したら終わりではなく、ブラッシュアップしていく必要があります。策定しただけでは、BCPの内容が十分に検討されておらず、不適切である可能性も高いためです。社内にBCPを周知するためにも、緊急事態を仮定した訓練を行い、その結果を元に内容を改善していくことが求められます。

訓練は最低1年に1回開催することを推奨します。9月1日の防災の日や、阪神淡路大震災のあった1月17日、東日本大震災があった3月11日など防災意識が高まる日に、多くの企業が訓練を実施しています。訓練を行ううえでも、目的を設定することを忘れずに。「安否確認の回答率・回答速度をあげる」「BCPに不足している内容がないか確かめる」など目的をもって訓練を行うことが肝心です。

また、想定する緊急事態はリアリティのあるものに。被害を小さく設定していると同程度の事態が起きた時に対応が難しくなります。訓練に集中して取り組まないと、課題は見つかりません。訓練を通して「従業員の安否確認に時間がかかった」「施設の被害状況が伝わってこなかった」など自社の課題を把握し、改善していくことでより効果的なBCPとなります。

BCP策定で最も重視すべき1つのポイント

BCPを策定する目的は、緊急事態が起きても事業を継続させて企業を守ることです。

そのために必要になるのが、ヒト、モノ、カネ、情報という4つの経営資源です。そして、このなかで最も重要なのが人(従業員)です。

まず大前提として、人の命より大切なものはありません。また、人がいなければ事業も動かせません。一方で、人さえ無事であれば企業を復旧できる可能性も高いとも言えるでしょう。

たとえば「事業を継続するお金や情報が足りない」となっても、人が動けるのであれば必要なお金や情報を集められます。人はほかの3つの経営資源と直接的に関わっているため、BCP策定を行ううえでも人を守ることを最優先に考えましょう。

そのため、いざ緊急事態が発生したときの初動対応として、従業員の安否確認が必要不可欠です。万が一のことが従業員に起こっていないか、怪我をしていないか、それが確認できたら次は誰がいつから業務に復帰できるのか。ここを明確にすることが、復旧計画を設定する第一歩になります。

BCP策定の第一歩として、安否確認サービス2の導入がおすすめ

安否確認は、緊急事態の対応として欠かせないもの。電話やメールによる安否確認では手間と時間がかかりすぎるため、安否確認システムの導入をおすすめします。

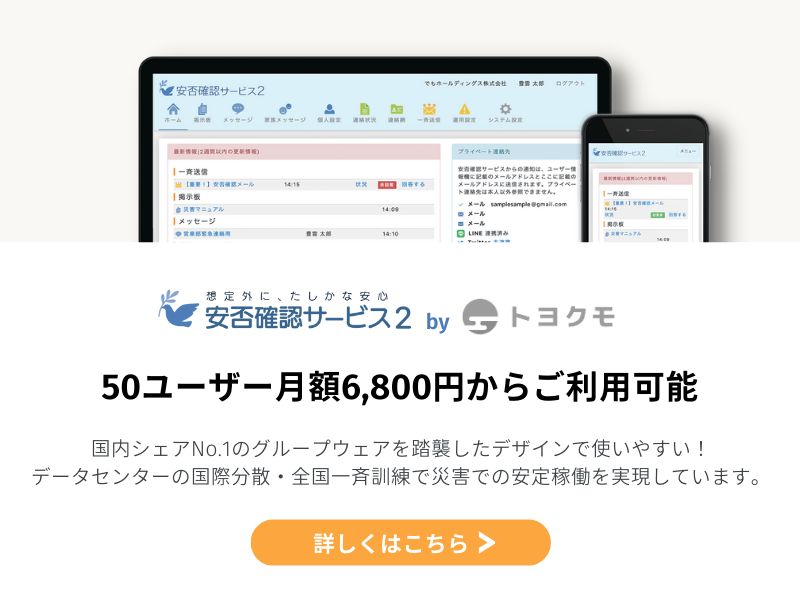

トヨクモが提供する『安否確認サービス2』は、緊急事態が発生すると気象庁の情報と連動して、自動で全従業員に安否確認メッセージを送付します。メッセージを受け取った従業員は、安否状況をメールやアプリから簡単に返答できるため、迅速に従業員の安否確認を行えます。

また全従業員が利用できる掲示板もあるため、初動対応で集まった情報を元にオンラインで復旧計画を立て、従業員に対策指示を共有することも可能。緊急時の一連の対応を、システム上だけで完結させることができます。

大切な従業員を守り、そして事業を継続させるために『安否確認サービス2』をぜひご検討ください。

を1時間で作る!-520x300.png)