事業継続計画(BCP)は、会社が災害やテロなどの緊急事態に直面したとき、その被害を食い止めつつコア事業の継続・早期復旧を行うための計画のことです。

従業員を始め、会社にある生産設備やデータを守り、事業停止によって取引先・顧客に対する被害を発生させないよう、事業継続計画の作成はどの企業でも必須事項となりつつあります。

今回は、事業継続計画(BCP)を1時間で作成するための手順についてご説明します。

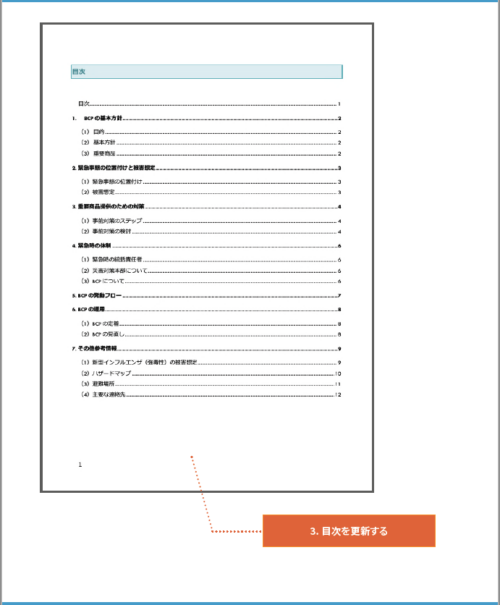

目次

作成の参考になる事業継続計画のサンプル

ファイルをダウンロード

まずは、こちらのページから、「【BCPコンサルタント監修】1時間で作成!BCPマニュアルの決定版」をダウンロードしてください!

※情報入力不要でBCP策定や災害対策に関する全ての資料をダウンロードできます。

ダウンロードしたzipファイルには3つのファイルが入っています。

| ドキュメント名 | 内容 |

| BCP_テンプレート.docx | 事業継続計画の策定にもちいる未記入のファイル |

| BCP_サンプル.docx | 弊社(トヨクモ社)の記入例 |

| BCPマニュアル.pdf | 監修者 竹下氏*がBCP策定のポイントを紹介 |

【BCP_サンプル.docx】がトヨクモ社の記入例になります。

未記入となっている前者のファイルは中小企業庁が公開している入門コースのBCPマニュアルを、

「中小企業診断士で愛知県庁関連の中小企業支援 / 機関、信用金庫などでBCPセミナーの実績も多数ある竹下将人氏監修」のもと、わかりやすく再構成したファイルです。

今回は、未記入のファイルを活用して、事業継続計画(BCP)を作成します。

注意点

初めて事業継続計画(BCP)を作成する場合は、クオリティ度外視で作り切ってしまうことが重要です。

事業継続計画(BCP)は、必ず見直し・改善を行う必要があります。完璧な事業継続計画(BCP)を作成しようと試みたことが重荷となり、作成途中で挫折しないために、まずは内容の充実度よりも一連のプロセスを経験することを優先しましょう!

事業継続計画を策定する6ステップ

事業継続計画(BCP)を作成するにあたり、必要なプロセスは大きく6つあります。

トヨクモ社で作成した事業継続計画書を参考にして解説します。

先ほどダウンロードした未記入のシートをご用意ください!それでは、事業継続計画書の作成を進めていきましょう。

ステップ1:表紙に社名と日時を書き入れる

表紙には、社名と作成日を記載します。

いつ作成・改訂したものか分かるよう、更新のたびに日時を記載してください。

目次は追記のたびに更新します。

必ず目次を変更する必要はありませんが、事業継続計画に関する追記事項を記載する場合には、目次も同時に更新することを推奨します。

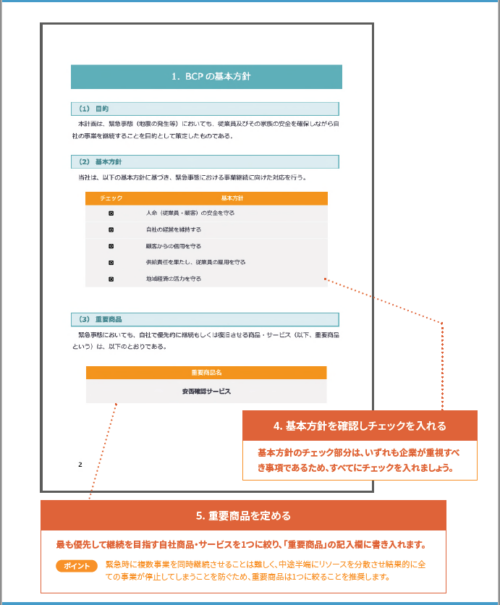

ステップ2:事業継続計画の基本方針・重要商品を定める

基本方針のチェック部分は、いずれも企業が重視すべき事項であるため、すべてにチェックを入れましょう。

基本方針を定めたのち、最も優先して継続を目指す自社商品・サービスを、「重要商品」の記入欄に書き入れていきます。このとき、重要商品として記述するものは1つに絞ってください。

重要商品が複数種類ある場合も考えられますが、緊急時に複数の事業を同時継続させることは極めて困難です。

複数の事業を継続するために中途半端なリソースを割いたため、結果的にすべての事業が停止してしまう可能性は十分にあります。

このような最悪の事態を回避するために事業継続の対象とする重要商品は、少なければ少ないほど望ましいです。

トヨクモ社では、重要商品を「安否確認サービス2」に設定しました。

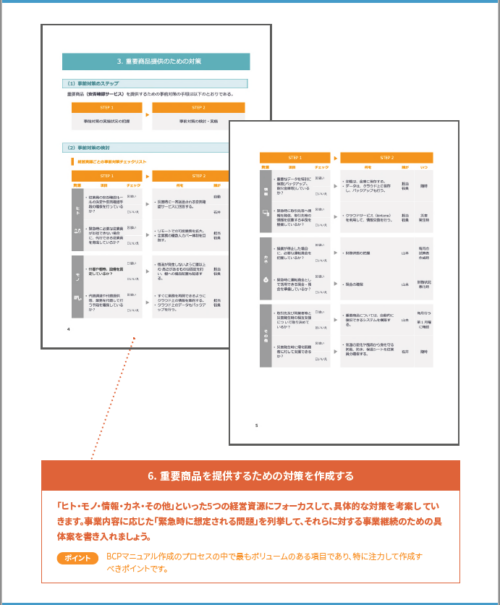

ステップ3:重要商品を提供するための対策を作成する

重要商品提供のための対策では、主に「人・物・金・その他」といった4つの経営資源にフォーカスして具体的な対策の検討を考案していきます。

今回ご説明するプロセスの中で最もボリュームのある項目であり、特に注力して作成すべきポイントでもあります。

上記画像のように、元から記述のある記入欄だけではなく、空欄には自社に必要だと思われる対策事項を書き入れてください。

たとえば、トヨクモ社の記入例では「物」に関する事前対策として、業務にもちいるデータのバックアップを重視すべきだと判断し、シートに記載しました。

このように事業内容に応じた「緊急時に想定される問題」を列挙して、それらに対する事業継続のための具体案を書き入れることで、事業継続計画書の作成は完成に向かいます。

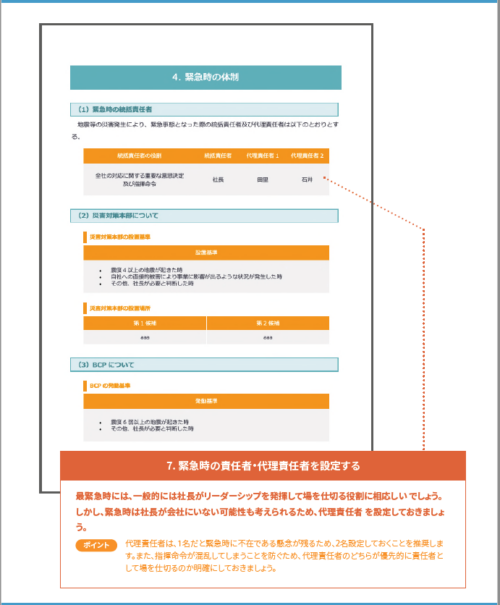

ステップ4:緊急時の代理責任者を設定する

緊急事態に直面した際に場を仕切る人員がいなければ、統率が取れず自社内の混乱が収まらないため事業継続に支障が出ます。

基本的には、社長がリーダーシップを発揮して場を仕切る役割に相応しいですが、緊急時は社長が会社にいない可能性も考えられるため、代理責任者を設定しておきましょう。

代理責任者が1名だった場合、社長と同じく緊急時に不在である懸念が残ることから2名設定することを推奨します。

同等の権限を持つ責任者が2名いた場合、両者が違う指示を出せば社内は一層混乱を招きます。

そのため、代理責任者のどちらが優先的に責任者として場を仕切るのかをあわせて明確にしておきましょう。

ステップ5:事業継続計画を運用するうえでの規則を作成する

事業継続計画書は作成しただけでは意味がありません。事業継続計画書を元に定期的に従業員を教育する必要があります。

緊急事態を想定した教育だからといって軽視するのではなく、最低でも年に1回以上は教育計画を設定すると良いでしょう。

また、業種によっては経営資源の「人・物・金」が頻繁に変更されるため、こういった状況の変化にも対応させるため、事業継続計画を見直すタイミングについても明記することを推奨します。

こまめに事業継続計画書を更新することで、緊急事態に陥った際の対応力は格段に向上し、事業継続計画書を「作成しただけのマニュアル」と呼ばれるような無用の長物にとどめることなく運用できます。

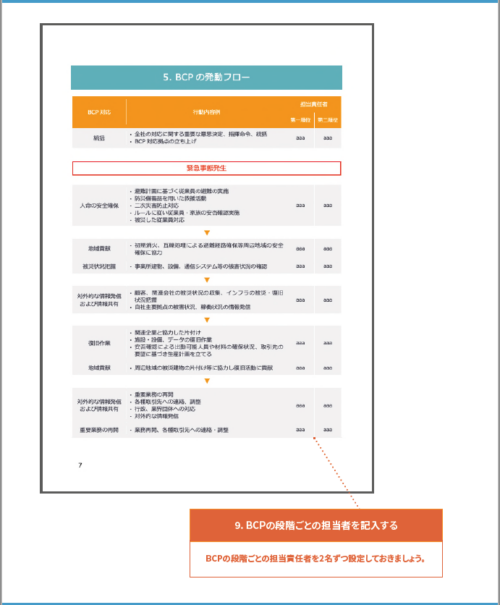

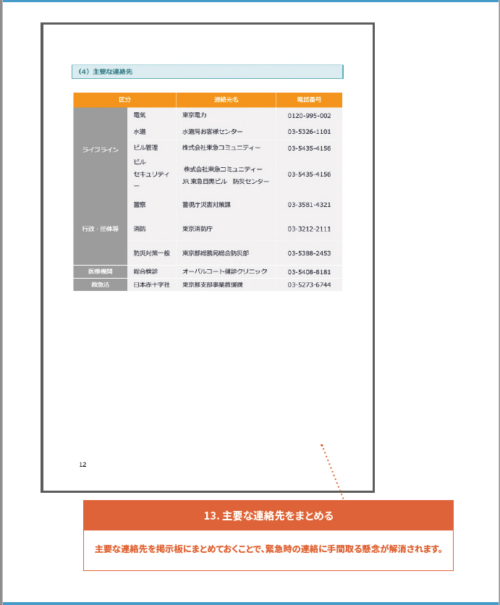

ステップ6:緊急時のアクションプランを掲示板として明記

BCP掲示板の項目には、緊急時に優先して行うべき対応を記載し、シンプルなアクションプランを作成していきます。

このプロセスにより、従業員が持つ「事業継続計画に則って何すれば良いのか」といった疑問を解消し、より具体的な行動をイメージ持つことが可能になります。

また、避難場所や主要な連絡先を掲示板にまとめておくことで、緊急時の連絡に手間取る懸念が解消されます。

事業継続計画の発動時は、一刻を争う状態に陥っていることが想像されるため、上記のような「パニックを回避するための準備」は効果的に機能を発揮するのです。

まとめ

要点のみを押さえて事業継続計画書を作成したため、1時間前後で作業を完了できたのではないでしょうか?

もちろん、事業継続計画書の作成はこの一度で完了というわけではなく、定期的に添削して何度もブラッシュアップする必要があります。

企業にとって重要な存在である従業員、その他の資産を守るためのプランであるため、作成に注力することはもちろん、実際に機能するよう教育・訓練を通じて社内に周知することを徹底してください。

を1時間で作る!.png)