育児・介護支援のリーディングカンパニーとして幅広く事業を展開するポピンズホールディングスのプレスリリースには、2月21日の時点で「コロナウイルスに関する対応方針」が掲載されていました。

多くの企業が連日メディアで報道される情報に注目しつつも通常業務を行っていた中、政府から小中学校の臨時休校が打ち出されるよりも早い段階で、今後の対応について検討を始めたポピンズさん。

今回、副社長の井上様、システム担当の野中様、保育園担当の宮田様に、BCPに対する考え方や、コロナウイルス対応についてお話を伺いました。

目次

命を預かる企業としての、「BCP」の考え方

| みんなのBCPを運営するトヨクモです!今日はよろしくお願いします。 ポピンズさんには、トヨクモの安否確認サービス2を「従業員向け」と「保育園の利用者向け」それぞれに展開してご利用いただいていますよね。 |

副社長 | ポピンズは、保育所・ベビーシッター・介護・教育と大きく4部門ありますが、メイン事業は保育と介護です。いわゆる“か弱い命”を安心安全にお守りするというのが重要な責務だと考えています。 水や食料の備蓄はもちろんですし、避難訓練も定期的に実施しています。BCPも定期的なバージョンアップを重ね、いざという時にきちんと機能する体制を整えています。 東日本大震災時は、丸の内の保育園を開放し、帰宅難民の受入れなども行いました。安心して預けていただくために、BCPは非常に重視しています。 |

| なるほど、日頃からBCPの意識が根付いているんですね! そんなポピンズさんですが、今回の”コロナウイルス”は想定外の事態だったのではないでしょうか。 初動対応などに混乱はありませんでしたか? |

副社長 | 確かに、新型コロナウイルスは未曾有の事態で、BCPでも想定はしていませんでした。 ただ、最重要事項は健康管理の徹底。 明確だったため混乱はなかったです。 |

徹底した「健康管理」 どのような方法で?

とにかく、感染の疑いがある人を早期に把握するという点を重視したというポピンズ さん。

厚生労働省が、当初37.5度という基準を掲げていたので、従業員も保護者も、関わる全ての人に検温を徹底したんだそう。

とはいえ、5000名を超える従業員と、それ以上の数の利用者の健康管理は簡単には行えません。

一体どんな方法を使ったのでしょうか。

副社長 | 従業員は、現在(6月23日)も土日を含めて毎日安否確認システムで体調について一斉送信を行い、回答してもらっています。少しでも体調が悪ければ休んでもらい、発熱があれば2週間は自宅待機してもらっています。 保護者の方へは、送迎時のマスク着用はもちろん、少しでも体調が優れなければ送り迎えを別の人に依頼してもらったり、園の中に入らず外で受け渡しを行なったりと、ご協力をいただいています。 |

安否確認システムの一斉送信+アンケート機能

メールやスマホアプリに情報を届けられるだけでなく、自由に設問を作ってアンケートを収集することが可能です。

回答された内容は自動集計されるので、管理者の手間も最小限で状況が確認できます。

今回、日々ご利用いただいている健康チェックの送信内容を見せていただきました!

<日々の健康チェックのメール内容>

<日々の健康チェックのアンケート内容>

緊急事態宣言後の対応

保育園担当 宮田様 | 宣言中は登園が全体の2〜3割になっていたので、出社不要の従業員は、在宅で事務作業などを行なっていました。 登園や欠席については、保育園専用のシステムを構築していて、そちらで管理しています。緊急事態宣言が出て3日後には、オンライン保育を開始しました。 登園を取りやめた園児たちの日々の健康や生活リズムなどを少しでも支えることができればと思っての施策です。250箇所、2500名に展開して、好評をいただいています。内容についてはアンケートをとり、日々改善を重ねているところです。 また、オンライン育児相談もスタートしました。小さなお子さんは非常に敏感です。自粛を受け、トイレトレーニングが進んでいたのに…や、集団の中ではきちんと食事ができていたのに…など、日常生活に支障が出てしまうケースは少なくありません。保護者の方々の不安を、対面でなくてもサポートできればと思ってスタートしました。 |

| オンライン保育をたった3日で! 新型コロナウイルスの影響で、トヨクモでもセミナーや商談のオンライン化が大きく進みましたが、すごいスピード感ですね。 |

保育園担当 宮田様 | 実はコロナとは関係なく、グローバル化やIT化を進めていこうという経緯があり、1月にデジタルトランスフォーメーション(DX)部を新設していました。 緊急事態宣言は勿論想定外の事態でしたが、通常通りの受け入れが難しくなった状況でも、オンラインでの取り組みはスムーズで、新しい可能性を発見したとも感じています。 2009年から毎年、国際乳幼児教育学シンポジウムを東京大学の福武ホールで開催していました。約200名に参加いただいていたのですが、今年は初めてオンラインで開催し、米国・英国含む世界3カ国から、例年を大きく上回る5000名に参加いただきました!時差や国境を超えて集うことができる点は、オンラインの大きな強みだと実感しました。 今後はオンラインとオフラインを融合させたハイブリッド型保育を展開したいと考えています! |

安否確認システムの活用について

シンポジウムのご案内にも、日常利用が習慣となった安否確認サービス2を活用したというポピンズさん。

システムの運用方法や、ポイントについて伺いました。

日々の回答を継続してもらう工夫は、どのようにされていますか?

野中様 | 5000名超える従業員に毎日送信しています。回答を継続いただける工夫として、本社で毎日の回答結果をCSVダウンロード分析して要注意者をピックアップして施設長に連絡を入れて状況確認をしています。 保育園(部署)単位で管理ができて権限設定が柔軟にできますので、施設長が自主的にメンバー管理したり回答状況を確認する動機付けとなっています。 通知先は、各自でプライベート端末を連携してもらっています。連絡先の変更がないか、システムで自動的に確認する機能があるのでメンテナンスも便利です。 幸運にも導入から大規模災害には見舞われておらず、ここまで大々的に運用するのは今回が初めてでしたが、難しい操作もないので混乱もなく使えています。 |

<安否確認サービス2 管理者の設定>

管理者の数はなんと無制限!

部門長を「部門マネージャー」にして部下の状況を直接把握させるのが回答率アップのポイントだそう。

直属の上司から指示される方が、確かに回答できそうですよね!

従業員の入退社は全体のシステム管理者が、保育園は園ごとに施設長が「部門システム管理者」となり、独立してユーザー登録などを担っているそうです!

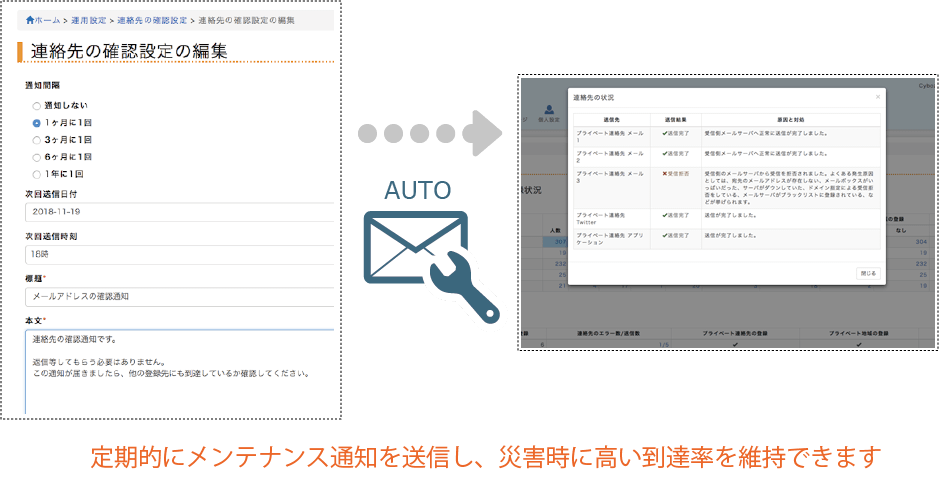

<安否確認サービス2 連絡先のメンテナンス>

プライベートな連絡先を集めたり保管するのはとても大変な作業です。

安否確認サービス2は、プライベートな連絡先はユーザー自身が登録し、更に詳細はどんな管理者でも閲覧できないのでプライバシーも安心です!

でも、「メールアドレスが変わっていて、いざという時に役に立たなかった」となっては意味がありません。

システムが定期的にメンテナンス通知を配信し、エラー状況を確認する機能が搭載されています。

コロナウイルス以外での活用例があれば教えてください

野中様 | 設問フォームを自由に作成できるので、何か回答や集計が必要な際はなにかと安否確認サービスを活用しています。 保育園では、別のシステムをメインで使っていて、欠席連絡などは基本的にそこで管理ができる仕組みがあります。ただ、セキュリティを考慮して、従業員は社内ネットワークからしか情報にアクセスできない仕組みになっているので、社外にいると使えないんです。 台風発生時など、従業員が自宅からに保護者の皆様に一斉連絡を行う際は安否確認サービスを活用しています。 |

<2019年9月 台風接近時、ある保育園での活用例>

<運用のポイント>

施設長に権限を付与することで、必要に応じて施設長が自分の担当する保護者に対して一斉送信も行っています。

全国に拠点をもつポピンズ さんにとって、施設単位で運用できるのは大きなメリット。

運用のポイントは、「誰にどの権限を与えるか」「共通ルールの作成」の2点だそうです。

運用ルールの作成には試行錯誤が必要ですが、

30日間の無料トライアルに何度でも申し込めるので安心です。

システム導入の経緯

安否確認システムをフル活用しているポピンズさんに、導入のきっかけを伺いました。

安否確認システム導入のキッカケ

副社長 | 東日本大震災を経験し、固定電話や携帯電話は、通話が殺到してつながらなかったため、確実に安否確認するためには、他の方法も用意し複数ラインで現場状況を確認できるようにしておく必要性を感じ、震災直後に安否確認サービスを導入しました。 震災時にメールは機能しており利用できましたが、すべての保護者や従業員がメールアカウントを持っているわけではありませんので、災害時に保護者も従業員も全員が使えるツールとして、携帯アプリも使用可能な現在の安否確認サービスは、大切な緊急連絡手段として大変役立っています。 |

| なるほど! 災害時は電話回線やメールサーバーが輻輳するので、インターネットでのやりとりが推奨されますね!既存のシステムをそのまま使うことは考えなかったんですか? |

保育園担当 宮田様 | 東日本大震災からもうじき10年になります。 当時保育園で使っていたシステムはガラケーが主流の時代のもので、通知の受け取りがメールでしか行えないませんでした。いざという時のシステムなので、スマートフォンのアプリに対応しているなど、様々な端末で使いやすいシステムが理想でした。 |

| 確かに、時代に合ったシステムというのは重要ですね。 みんなのBCPでは、導入社数が1000社を超える、人気システムを比較しています。 どのシステムも強みがあると思いますが、最終的な選定のポイントはなんでしたか? |

野中様 | 他システムとも比較した中で、機能と費用のバランスが一番マッチしていた点です。 トライアルを利用して、一通りの機能を触りました。災害時を考えると機能不足では意味がないし、かといって予算も無視出来ないので、コストパフォーマンスは重要でした。 定期的なバージョンアップもされているので、今後、より一層活用出来るシステムになることを期待しています。 |

以上、ポピンズホールディングス様の事例でした!

命を預かる企業としてのBCPについての考え方や、具体的な対応方法など、参考になりますと幸いです!

トヨクモ

トヨクモ 井上様

井上様