昨今、企業が災害時に事業停止を回避し、早期復旧を目指すために設ける事業継続計画(BCP)が重要視されています。

なかでも、災害時に企業が従業員の安否確認をスムーズに実行し、各員の現状報告から対策を立てる際に活躍する「安否確認システム」は、BCPを強化するにあたり不可欠な存在です。

今回は、安否確認システムの選定基準と、選定後の導入フローについて解説していきます。

目次

安否確認システム 5つの選定基準

安否確認システムは多くの企業が提供しており、それぞれに長所があるため製品選定には時間がかかります。

安否確認システムの選定を迅速に行うためのポイントを5つ解説します!

直感的なデザイン・使い勝手であること

安否確認システムは、多機能であるほど良いわけではありません。

直感的なデザインに設計されており、全ての利用者が少しの訓練で使えるものでなければ、パニック状態になっている状況下で有効活用できないからです。

使い勝手を第一に、必要十分な範囲で高機能である安否確認システムが理想だといえます。

会社規模に応じて登録範囲を拡張できること

安否確認システムは、今後の事業拡大を見越して、拡張性に長けたものを選定するよう推奨します。

職場に勤める全従業員を登録できるものを選ぶことは当然ですが、現時点の人数を基準にしてしまった場合、将来的に人員増強を図った際にシステムを再選定する必要が出てくるからです。

システムの再選定をして、一から導入・操作訓練を行うことになれば、多大な労力と時間を消費することとなります。そのため、あらかじめ今後の事業計画を加味して、十分な拡張性を有しているものを選ぶと良いでしょう。

サーバーが複数個所に分散されている

たとえば、安否確認システムの心臓部となる「サーバー」が、国内1拠点にのみ設置されている場合を想像してください。大規模な地震が起きればサーバーに被害が及び、機能不全となる可能性は十分に考えられるはずです。

これでは堅牢度に優れているとはいえず、災害時に頼るシステムとしては不安が残ります。

安否確認システムは、このようなリスクを考慮して、サーバーを複数個所に分散させているものが理想的です。

一例として、トヨクモが提供している「安否確認サービス2」は、直近100年のあいだ地震が観測されておらず、津波被害もないシンガポールをメインとして、日本やアメリカなど複数のエリアにサーバーを国際分散しています。

導入・維持コストが事業を圧迫しない

いかに優れた安否確認システムであっても、導入・維持にかかるコストが高額であるために、事業の財務状況を圧迫してしまっては本末転倒です。

そのため、あらかじめコストの上限を定めて、自社のキャッシュフロー(お金の流れ)に悪影響をもたらさない範囲で選定することをおすすめします。

また、導入後に「これ以外のものが良かった」といった状況にならないよう、初月無料などのトライアル期間を設けているサービスを選び、使用感を確かめるよう強く推奨します。

定期的にバージョンアップが行われている

現時点では、完成度の高い安否確認システムとして知られているサービスも、初期段階では不具合や使い勝手を改善するためのバージョンアップが行われるものです。

近年では、スマートフォンアプリ・SNSとの連携など、時代にあわせた機能が搭載されるサービスも登場しており、バージョンアップを重ねるほどユーザー登録のハードルも下がりつつあります。

少しでも多くの従業員に利用してもらうためにも、トレンドに対応して定期的にバージョンアップする安否確認システムが理想的です。

安否確認システム選定後の導入フローについて

自社の要件を考慮しつつ、安否確認システムの選定を完了させたあとは、いよいよ運用準備を整えるための導入プロセスに移行します。

今回は、弊社トヨクモが提供している「安否確認サービス2」を例にして、システムの導入フローを解説していきます。

災害前の準備段階で進めるべき項目

安否確認サービス2の導入フローは、いたってシンプル。以下のような手順により、運用体制を整えていきます。

- ユーザー登録

- 部署登録

- 緊急時の事前設定

- 社内周知・プライベート連絡先の登録

ユーザー情報や部署を登録したのちに、必要な従業員に権限を付与。

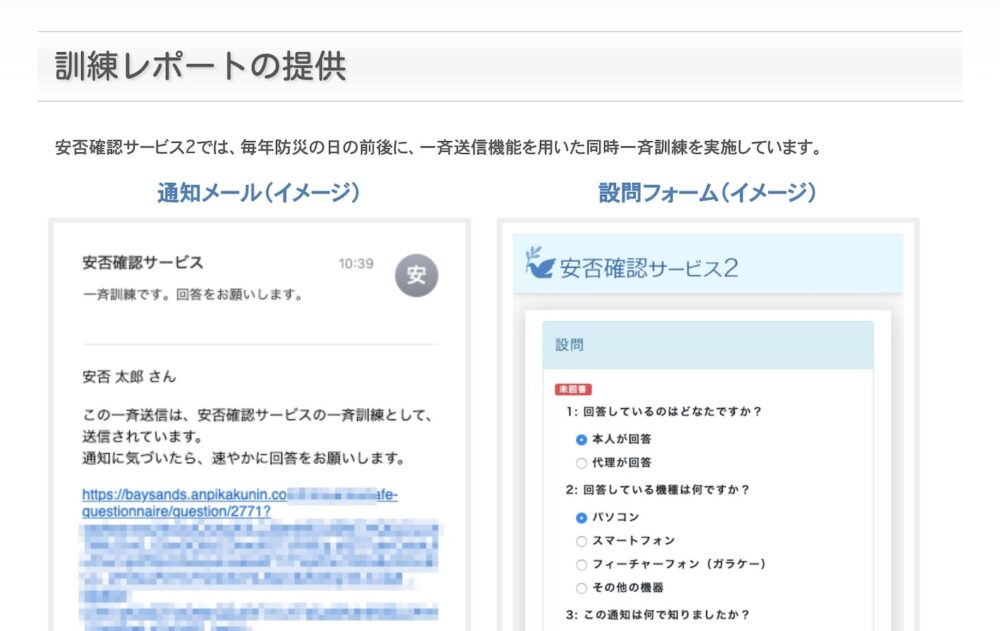

緊急時に用いる設問フォームやメールのテンプレートを用意し、地震や津波発生時の自動一斉送信を設定すれば、導入フローはあらかた完了です。

ただし、従業員の連絡先を登録する際、「従業員の連絡先を強制的に集められない」という点に注意しなければなりません。プライバシーにまつわる情報であるため、従業員のなかにはプライベート連絡先の開示を拒むケースも珍しくないのです。

安否確認サービス2は「ユーザーのプライバシー」に徹底配慮

プライバシーにまつわる問題を解消するため、安否確認サービス2はユーザーが自身で連絡先を登録し、詳細な登録内容は管理者側に一切表示されない仕様になっています。

そのため、「プライベート連絡先を公開したくない」と考える従業員の理解を得やすく、30日もあれば運用準備を整えられるよう設計されています。

プライベート連絡先の開示が進まない場合、安否確認システムの導入は大幅に遅れることが考えられるため、各員のプライバシーを尊重しつつ施策を進める意識が重要です。

参考:トヨクモ「特徴と必要性」

実際に災害が発生した場合の流れ

全従業員の登録が完了し、各項目を設定し終えれば、災害発生時の一連の流れを全ユーザーに周知する必要があります。

安否確認サービス2の場合、実際に災害が発生した場合の流れとして、以下のようなフローを想定しています。

- 災害発生時、安否確認メールを対象者に自動送信

- 登録している対象者のプライベート連絡先に通知

- 対象者がシステムを通じて現状を報告

- 管理責任者が集計結果を考慮して対策を議論・指示

まず、気象庁から地震や津波、特別警報の情報が発されたとき、対象者のメール・スマートフォンアプリ・ツイッターに安否確認メールの自動一斉送信が行われます。これを対象者が閲覧し、専用ページから回答を行うことで管理責任者のもとに現状報告が集まります。

こうした一連の動きにより、集計された報告内容から具体的な対策を検討し、従業員の安全を守りつつ事業継続のための対策を講じられるのです。

なお、安否確認サービス2の場合、専用ページへ回答する際にID・パスワード入力など、煩雑なログイン作業は必要ありません。一瞬の油断もできない状況下であっても、各従業員がスムーズに回答できるよう設計されています。

安否確認システムを機能させるため訓練は必須

ここまで安否確認サービス2を例に、安否確認システムの導入から運用まで一連のフローをご紹介しました。

しかし、最初の実践的な運用が「実際の災害時」のタイミングと重なった場合、各員が上手く安否確認システムを扱えず、十分な効果を発揮できない恐れがあります。そのため、安否確認システムを機能させるための訓練は、いかなるサービスを利用した場合でも必須です。

まとめ

災害を想定して、企業がBCPを策定するにあたり、安否確認システムの存在は不可欠となりつつあります。そんな背景が追い風になり、財務に大きな負担をかけることなく、必要十分な機能を揃えられる「低コストで高品質な安否確認システム」が増えてきました。

トヨクモが提供する「安否確認サービス2」も、そのうちの1つです。災害時のあらゆるケースに対応できる機能の充実度はもちろん、ユーザーのプライベートな登録情報を非公開にするなど、細かなニーズに応える設計となっています。

30日間の無料トライアルを利用できるので、安否確認システムの導入・切り替えをご検討であれば、ぜひ一度ご相談ください。

【よく読まれる記事はコチラ】

■安否確認システムの必要性

事業継続に必要不可欠?企業の事業継続に安否確認システムが「ある」場合と「ない」場合

■安否確認システムの比較